Le “case” dei braccianti immigrati. Spazi abitativi come forme di resistenza all’annullamento esistenziale | di Paolo Scandolin, ricercatore presso il Laboratorio di Ricerca sull’Immigrazione e le Trasformazioni Sociali dell’Università Cà Foscari di Venezia (lo Squaderno no. 23, marzo 2012)

Primo contributo, per iniziare a parlare di lotta per il “diritto all’abitare” anche a Saluzzo. A breve sul blog l’intervista a Lola Furiosa e Adam sul tema del diritto all’abitare, realizzata durante la trasmissione “Fà la cosa giusta” di Radio Blackout.

Campo di Guantanamò, Foro Boario, Saluzzo (CN) – Foto: Anna Maria.

Sgombero di Guantanamò, 11 giugno 2013 – Foto: Brigata di Solidarietà Attiva Cuneo.

Ingresso del Campus della Coldiretti per i lavoratori stranieri a Saluzzo – Foto: Carlo.

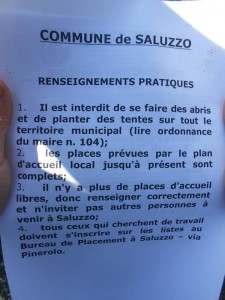

Ordinanza municipale anti-bivacco, istruzioni per l’uso – Foto: Brigata di Solidarietà Attiva Cuneo

I braccianti di colore impiegati nella raccolta stagionale di frutta e verdura sono incatenati in un perenne tour de force nelle campagne del meridione: da giugno ad ottobre in Puglia per la raccolta dell’uva e dei pomodori, da novembre in Calabria per quella delle arance ed infine, da marzo in poi, in Campania per le fragole oppure in Sicilia per le primizie e le patate novelle. Poi si ricomincia di nuovo dalla Puglia in una perenne migrazione circolare.

Le ferree leggi del mercato e della produzione agricola costringono i braccianti ad una mobilità forzata che non conosce soste: la stagionalità dell’occupazione che contraddistingue il lavoro nei campi non consente di stabilirsi per più di qualche mese in uno stesso luogo ed è alla base di un movimento migratorio permanente all’interno dei diversi distretti agricoli.

In tale situazione l’abitare non può che essere precario e disagevole. Le misere paghe che ricevono, la speculazione sui prezzi degli affitti di cui sono vittime e l’assoluta mancanza di una politica abitativa a loro favore, costringono, il più delle volte, gli operai agricoli immigrati a trovare sistemazione in spazi decisamente peggiori rispetto a quelli a cui erano abituati nei loro paesi d’origine: sia in Africa che nei paesi dell’Est Europa vivevano in case dignitose; qui, invece, nella maggior parte dei casi devono adattarsi ad un “abitare” al limite del sopportabile.

Le tipologie abitative dei braccianti immigrati possono essere ricondotte sostanzialmente a due: vecchie masserie fatiscenti e strutture industriali abbandonate. I casolari disabitati sparsi nelle campagne vengono solitamente occupati da famiglie di polacchi, rumeni o ucraini che arrivano in Italia in grandi gruppi organizzati su base parentale. Spesso, sono gli stessi caporali che indicano loro gli spazi dove sistemarsi: poi, in cambio del “gentile” servizio, chiedono come compenso una quota di almeno un centinaio di euro al mese a persona, che detraggono di volta in volta dalla già bassissima paga che corrispondono.

La totale mancanza di disponibilità economica e la volontà di cercare di risparmiare il più possibile per riuscire a spedire qualcosa in patria ai propri famigliari spinge la maggior parte dei braccianti ad insediarsi in vecchie fabbriche o in edifici commerciali ormai in disuso. All’interno di questi spazi centinaia di immigrati danno vita a dei veri e propri accampamenti, in condizioni particolarmente gravose. Sono costretti a vivere in ambienti umidi e pericolanti, privi di servizi igienici e di collegamento alla rete elettrica, situati spesso a grande distanza dalle principali fonti di acqua potabile e quasi mai serviti dalla nettezza urbana. Esemplificativo è il caso della Rognetta, una ex-fabbrica di succo d’arancia nella periferia di Rosarno: fino al 2010, anno in cui è stata rasa al suolo dai bulldozer, agli occhi di un eventuale visitatore si circondati ovunque da rifiuti, laterizi con lastre d’amianto, senza servizi igienici e con una sola fonte d’acqua; dormivano ammassati in delle catapecchie di cartone e plastica, perennemente immersi in un tanfo ammorbante, soffocati in un’aria resa irrespirabile da fuochi accessi in bidoni di latta per riscaldarsi e cucinare (BBC TV, 2009).

Per molti, gli stanzoni bui e decrepiti degli accampamenti assomigliano più alle celle di un carcere che ai locali di una vera casa. Tant’è che Bouchaib Hassan, per non allarmare troppo la madre quando riesce a contattarla per telefono, si immagina un’altra realtà e finge di essere altrove: “Abitiamo in un campo attrezzato, in prefabbricati di legno forniti di luce e di servizi igienici” (Botte, 2009).

I lavoratori immigrati spesso finiscono per stabilirsi in luoghi isolati, in condizioni considerate barbare ed incivili: li si incolpa, a riguardo, di non essere in grado di vivere in modo decoroso e di non aspirare nemmeno a migliorare il loro stato, senza tenere conto della vivace intraprendenza con cui cercano in ogni caso di crearsi un ambiente confortevole e dignitoso. Infatti, nonostante le condizioni di partenza estremamente avverse e le svariate difficoltà materiali che si presentano quotidianamente, i braccianti stagionali cercano comunque di ricreare all’interno degli insediamenti una parvenza di ambiente “domestico”. Con attrezzature non adeguate e con materiali di scarto riescono a rivitalizzare spazi altrimenti irrimediabilmente in rovina; apportano rudimentali migliorie e ristrutturazioni agli edifici, realizzano dei luoghi di culto e delle aree destinate all’esercizio dei rapporti sociali. Ad esempio, in un exstabilimento per la raffinazione dell’olio situato nella Piana di Gioia Tauro (uno dei principali luoghi di insediamento in zona, fino al giorno della demolizione) un gruppo di immigrati sudanesi aveva costruito con dei teli di plastica blu un resistente tendone dove, grazie ad una parabola, era possibile vedere i canali di Kartoum. Poco più avanti avevano allestito un piccolo emporio al cui interno avevano disposto a ferro di cavallo dei vecchi divani e alcuni tappetti in modo da creare una zona accogliente dove poter bere insieme il tè verde (Del Grande, 2009).

Sebbene alcuni gruppi siano più organizzati di altri, è possibile riscontrare come, nonostante la situazione estrema (o forse proprio per questo), tutti si impegnino comunque nel cercare di imprimere “calore”, di dare un senso ai luoghi da loro occupati: a volte anche un semplice oggetto, un telo, un cappellino, una fotografia, un poster o una significativa scritta sul muro della stanza contribuiscono a creare un’atmosfera meno ostile ed alienante. All’interno degli insediamenti le trasformazioni strutturali e le scarne modalità di arredamento rappresentano una forma di appropriazione identitaria dei luoghi, indubbiamente necessaria per far fronte alla crisi di presenza che quotidianamente vivono gli immigrati. Gli spazi occupati rivestono però un’importanza ancora maggiore se considerati, nel loro insieme, quali particolari ambiti di condivisione, di scambio e di ri-allacciamento di rapporti umani gratificanti e paritari.

Per comprendere fino in fondo questo aspetto è opportuno innanzitutto considerare le condizioni lavorative dei braccianti di colore occupati nel settore agricolo: costretti a sgobbare in mezzo ai campi dalle dieci alle quattordici ore al giorno, costantemente esposti alle intemperie stagionali e a diretto contatto con sostanze nocive (diserbanti e antiparassitari); assunti in nero con una paga giornaliera che raramente raggiunge i 25 euro e sono sottoposti alle angherie ed ai soprusi del kapò da un lato, oltre che a continue aggressioni di stampo razzista da parte di istituzioni e popolazione autoctona dall’altro (Galesi e Mangano, 2010). Il lavoro nelle campagne non ha nulla di bucolico, è un’attività alienante e disumana, fonte di fatiche e sofferenze quotidiane: gli schiavi salariati della “fabbrica verde” vengono pesante mega-compagnie del settore agroalimentare; la concorrenza fra i lavoratori viene esasperata ad arte, così come vengono fomentate le rivalità e gli scontri fra i diversi gruppi nazionali. La stessa forma di pagamento, solitamente a cottimo, stimola la diffusione di un approccio individualistico e determina la rottura di qualsiasi legame solidaristico (Boretti, 2010).

Se la dispotica organizzazione dell’attività lavorativa nei campi conduce, quindi, ad una drammatica reificazione dei rapporti sociali ed a una totale alienazione del lavoratore, la vita all’interno degli spazi “abitati” dai braccianti viene a rappresentare in un certo senso il suo opposto. Questo, infatti, è il luogo dove diventa finalmente possibile riprendersi sia fisicamente che mentalmente dall’annichilimento esistenziale vissuto durante le estenuanti giornate di raccolta. Se durante le lunghe ore trascorse negli agrumeti o nei campi di pomodori il bracciante è indotto a trasformarsi in una mera macchina erogatrice di forza-lavoro e ad annullare ogni forma di reazione agli stimoli esterni, una volta tornato al proprio accampamento cerca di ritrovare una dimensione più umana. La stessa preparazione della cena (spesso l’unico pasto consumato nell’arco della giornata) diventa un importante momento di condivisione, un’occasione di scambio reciproco e al contempo di riaffermazione della propria identità, che viene ad assumere quasi un carattere ritualistico: gli ingredienti necessari vengono sempre comprati in comune e alla sera forniti al cuoco di turno che, di volta in volta, cercherà di cucinare una pietanza tipica del suo paese d’origine (come può essere il tajine marocchino o la lamb soup senegalese). Nella fase di preparazione, l’utilizzo di determinate spezie sembra rivestire una centralità particolare, tant’è che gli immigrati si preoccupano sempre di procurarsene una scorta negli empori gestiti dai loro connazionali.

All’interno degli insediamenti vengono a crearsi legami di solidarietà fondati su uno stile di vita comunitario, mentre nel contempo vengono instaurati elementari rapporti di mutuoaiuto che pongono le condizioni per lo sviluppo di forme di protezione sociale. Il caso dell’accampamento di San Nicola Varco, in provincia di Salerno, lo dimostra in modo eclatante: a partire dagli anni ‘90, fino al novembre del 2009, data in cui è stato sgomberato, la maggior parte dei braccianti si sistemava in un mercato ortofrutticolo abbandonato nelle vicinanze del paese. Con il passare degli anni e l’aumentare delle affluenze, sono arrivati a fondare un piccolo “villaggio” con tanto di spazi comuni dedicati all’esercizio dei rapporti sociali: grazie a una notevole dose di creatività ed ingegno sono riusciti a recuperare un edificio in decadenza, ad approntare un sorta di bar all’interno di una gigantesca baracca, a realizzare un’area adatta a svolgere funzioni religiose ed a costruire un vero e proprio panificio in grado di sfornare duecento pagnotte al giorno. È interessante notare come, all’interno del campo, nonostante le infinite difficoltà quotidiane, fosse possibile respirare una certa serenità ed un tangibile sentimento di fratellanza. A proposito, Mahfoud Aziz racconta: “Ci sono, ad esempio, i due fornai che lasciano nella loro stanza il pane invenduto e chiunque si trovi in difficoltà può andare a mangiare, senza domandare il permesso a nessuno. In questo campo, anche se per intere settimane non riesci a lavorare e non hai i soldi per mangiare, stai certo che non sentirai mai il dolore dei morsi della fame” (Botte, 2009).

Gli insediamenti realizzati nei distretti agricoli costituiscono dunque degli importanti spazi sociali al cui interno i braccianti non solo operano in direzione di una profonda appropriazione-trasformazione dell’ambiente, ma soprattutto danno vita ad una fitta rete relazionale spesso in grado di andare oltre le divisioni nazionali e di rappresentare una forma di opposizione alla concorrenza e alla rivalità innescate nei luoghi di lavoro: è attraverso la relazione paritaria con gli altri lavoratori, che può avvenire negli spazi comuni, che essi non solo riscoprono la propria dignità di esseri umani, ma prendono anche coscienza della propria situazione ed elaborano strategie volte a migliorarla. Difatti, è proprio dagli accampamenti situati alle periferie delle città che sono partite le rivolte attraverso cui i braccianti immigrati hanno denunciato con coraggio le terribili condizioni di lavoro e le brutali aggressioni razziste a cui sono sottoposti (Boretti, 2010).

All’interno degli insediamenti si consolida una rete di solidarietà fra i diversi gruppi di braccianti che li abitano e si diffonde una coscienza comune antagonista alle regole del libero mercato: qui, di fronte alla disgregazione sociale vissuta all’esterno, una consistente massa di persone si riscopre unita dalle medesime condizioni di vita, da bisogni e prospettive esistenziali simili e sviluppa un forte e positivo senso di comunanza.

Bibliografia

- Boretti B., “Da Castelvolturno a Rosarno. Il lavoro vivo degli immigrati tra stragi, pogrom, rivolte e razzismo di stato”, in Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, a cura di Basso P., Franco Angeli, Milano, 2010.

- Botte A., Mannaggia la miserìa. Storie di braccianti stranieri e caporali nella Piana del Sele, Ediesse, Roma, 2009.

- Coin F. (a cura di), Gli immigrati, il lavoro la casa. Tra segregazione e mobilitazione, Franco Angeli, Milano, 2004.

- Del Grande G., “Arance amare: reportage da Rosarno, tra i braccianti immigrati”, Fortress Europe, www.fortresseurope.blogspot.com, 27 gennaio 2009.

- Galesi L., Mangano A., Voi li chiamate clandestini, Manifestolibri, Roma, 2010.

- Leogrande A., Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori, 2008.

- Rovelli M., Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro, Feltrinelli, Milano, 2010.

Filmografia

- Angrisano N., Rosarno: il tempo delle arance, InsuTv, gennaio 2010.

- Annozero, La spremuta, Rai TV, 14 gennaio 2010.

- Di Natale R. M., Malarazza, gennaio 2008.

- Previ J., Rosarno – Documentario BBC, BBC TV, febbraio 2009.

- Segre A., Il Sangue verde, ZaLab, 2010